中古品などを買い取り、販売する仕事や事業をするためには古物商営業の許可が必要です。

営業所や店舗だけでなく、インターネットのみで営業する場合も同様です。

ここでは、古物商の許可の取り方を説明します。

【PR】

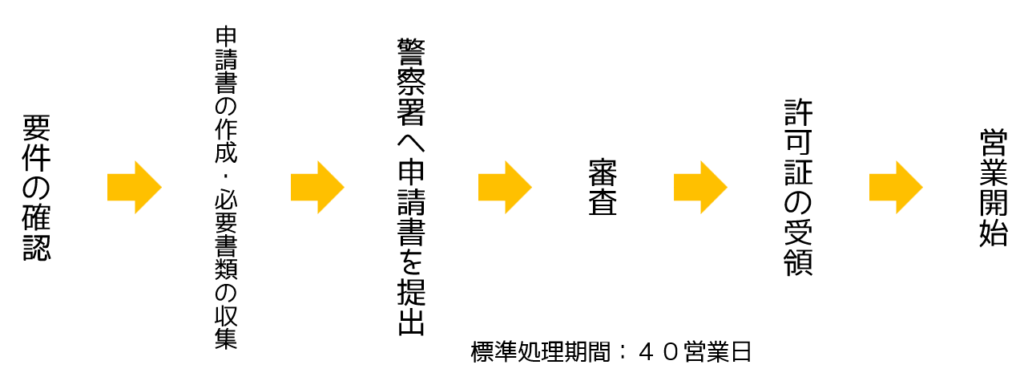

古物商営業許可申請の流れ

許可の要件を満たしているか確認し、必要な書類を集め、申請書を作成し、提出します。

申請書は主たる営業所を管轄する警察署へ提出します。

申請書に不備がなければ申請手数料19,000円を納付し、申請の受理となります。

審査が行われ、申請の結果が出るまで40営業日(土日祝日を除く40日)かかります。

この40日は基本的に誰が提出しても変わりませんが、提出した警察署での処理状況によって早くなったりすることもあります。

要件の確認

個人か法人かによって、収集する書類が変わります。

営業所を設置する必要があり、場合によっては営業所の使用権原を示す書類の提出を求められることがあります。

この場合、賃貸借契約書や使用承諾書を準備してください。

取り扱う古物の種類を決めます。

自動車など、種類によっては実務経験を必要としたり、保管場所の証明ができる資料の提出が必要となります。

欠格事由にあたらないこと

代表者、役員、管理者が以下の欠格要件に1つでも該当する場合は許可の取得ができません。

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の六の規定による命令又は同法第12条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

- 住居の定まらない者

- 第24条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

- 第24条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

- 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

- 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

ホームページなどインターネットを利用して取引を行う場合

URLの使用権原を示す資料が必要となります。

必要な書類一覧

古物商は個人、法人でそれぞれ取得が可能です。

申請に必要な書類は個人、法人ともに共通なものと、それぞれ異なる書類が必要なものがあります。

個人、法人共通

申請書

・必要事項を記入します。住所は住民票を見ながら書くと間違いありません。

・1枚目の主に取り扱う商品は取り扱う予定の商品を1つ選択します。

・3枚目の主たる営業所で取り扱う商品は取り扱う予定のある商品を全て選択します。

・行商を行うかどうか。営業所以外の場所で売買活動を行うかどうかということです。例えば、依頼者宅へ訪問してそのまま買い取るような場合が該当します。

・ホームページを使用して売買をする場合はURLの記載が必要です。

誓約書

・それぞれ欠格事由に該当しないことを誓約する誓約書への署名が必要です。(欠格事由に該当する場合は申請者(個人)、代表者、役員、管理者として申請できません。(申請しても申請拒否処分となります。この場合、手数料は返還されません)

・管理者を兼ねる場合は管理者用も記載が必要です。

略歴書

・直近5年前までの経歴を記載します。

※5年以上前から現在も引き続いた経歴の方は就任時の年月と内容を記載します。

個人

- 住民票・・・マイナンバーの記載がないもの

- 身分証明書

申請者本人・管理者それぞれ1通つづ必要です。(兼任するときは1通でよい)

法人

定款の写し

定款には会社の目的に古物商を行う旨の記載が必須です。

定款のコピーを使用するときは

・各ページ間に割印

・最終ページに「原本と相違ありません」という文言と一緒に署名捺印する。

会社謄本(全部事項証明書)

定款と同様に会社の目的に古物商を行う旨の記載が必要です。

「古物営業法に基づく古物商」と記載してあればよいかと思います。

具体的に何を取り扱うのかを記載しておくこともいいでしょう。

目的の記載がない場合は目的の変更手続きが必要です。

目的変更は法務局へ変更登記が必要です。

専門家への依頼が必要な場合は司法書士へ相談しましょう。

代表者・役員・管理者(兼任するときは1通でよい)

- 住民票・・・マイナンバーの記載がないもの

- 身分証明書

審査手数料

警察署へ支払う審査手数料は19,000円です。

審査にかかる日数 (標準処理期間)

40日

40営業日(土日祝日を除く平日となります。)